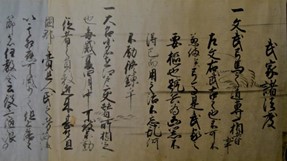

武家諸法度発布 1615年

武家諸法度は、江戸幕府が大名統制のために武家の守るべき義務を定めた法令。 徳川家康が、大坂夏の陣で豊臣氏を滅ぼした直後の1615(元和1年)年7月7日、諸大名を ...

伊達政宗、慶長遣欧使節 支倉常長 1613年

1613(慶長18)年に仙台藩主伊達政宗が、メキシコを経由するスペインとの通商と宣教師の派遣を要請するため、スペイン国王とローマ教皇のもとに派遣した使節。 家臣 ...

禁教令 キリスト教の禁止とキリスト教会の破壊 1612年

1612(慶長17)年に、第2代将軍徳川秀忠が、江戸・駿府・京都・長崎など幕府直轄地におけるキリスト教の禁止とキリスト教会の破壊を命令し、翌年に全国へ布告した法 ...

己酉約条 (きゆうやくじょう) 朝鮮・対馬間条約 1609年

1609(慶長14)年、李氏朝鮮と対馬・宗氏との間で結ばれた条約。慶長条約ともいう。成立年が干支の己酉の年に当たるためこの名がある。日本から朝鮮へ渡航する使者の ...

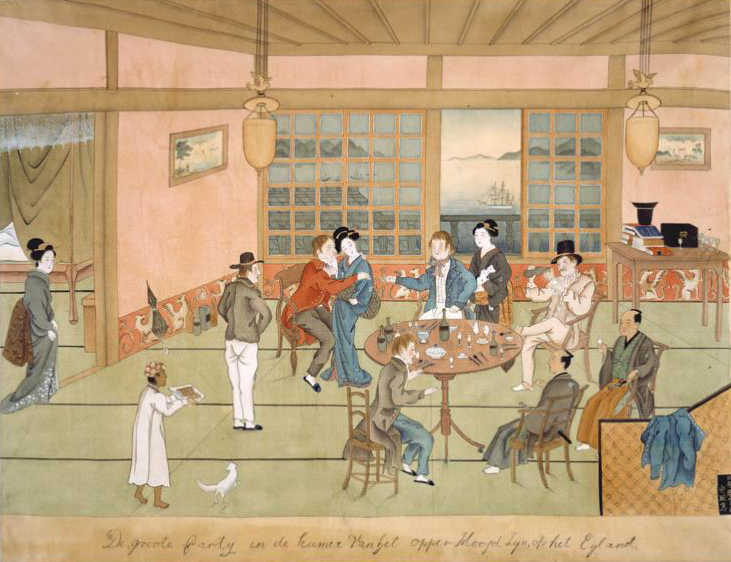

オランダ、平戸に商館開設 1609年

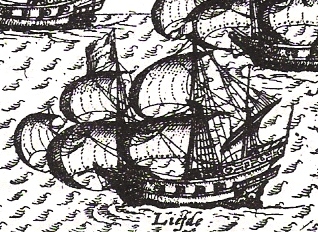

徳川家康は、1600(慶長5)年に豊後国臼杵(大分県臼杵市)に漂着したオランダ船リーフデ号に興味を示し、その乗組員のヤン・ヨーステンらに朱印状を与えた。その特に ...

島津氏、琉球出兵 1609年

1609年、薩摩藩が琉球王国を侵略し征服した戦い。 15世紀の前半に成立した琉球王国は、明との朝貢貿易によって利益を上げ、200年ほどの間に大きく発展していた。 ...

朝鮮通信使来日 (対馬・宗氏と李氏朝鮮) 1607年~

1607(慶長12)年に始まった将軍の代替わりの時に訪問してきた李氏朝鮮の外交使節のこと。 室町時代から日本と朝鮮の間で交流はあったが、豊臣秀吉による文禄・慶長 ...

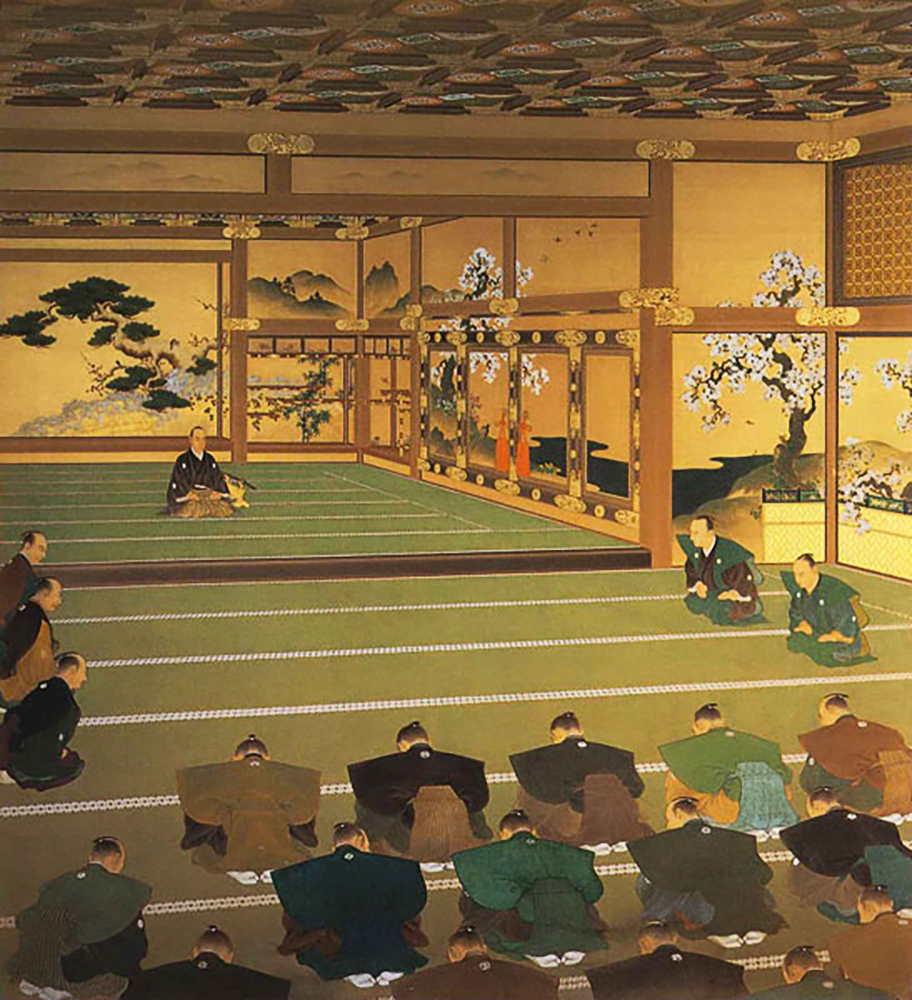

大政奉還 徳川慶喜 1867年

第15代将軍徳川慶喜は1867(慶応3)年10月14日、大政(=政治を司る権利)を朝廷に返上した。 徳川慶喜は、フランスの援助のもとに幕政の立て直しに努めていた ...

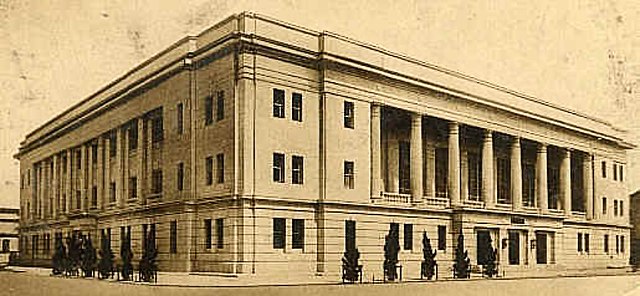

金融恐慌 (台湾銀行・鈴木商店・取付け騒ぎ) 1927年

1927(昭和2)年3月、時の蔵相の議会での失言をきっかけに取り付け騒ぎが起こり、多くの銀行が休業に追い込まれた経済状況のこと。 第一次世界大戦が終結(1918 ...

リーフデ号漂着 ウィリアム・アダムス(三浦按針)1600年

日本に到着した最初のオランダ船。1600(慶長5)年3月、豊後臼杵(現大分県臼杵市)に漂着した。関ケ原の戦いの半年前のこと。 世界史的な時代でいえば、スペインや ...