江戸時代 田畑永代売買の禁令 1643年

1643(嘉永20)年3月、幕府が農民の担税能力維持を目的として、農民が田畑を売買することを禁止した法令。 当時、田畑の売買を通じて、農民の中の富裕層に土地が集 ...

島原の乱 キリシタンを中心とする農民一揆 天草四郎 1637年

1637(慶長14)年、肥前島原地方に起こったキリシタンを中心とする6ヵ月間にわたる農民一揆。 この地方は、かつてのキリシタン大名・有馬晴信の旧領ということもあ ...

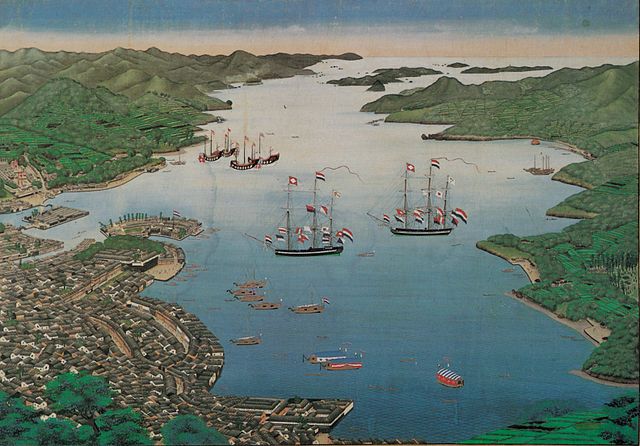

江戸時代の「四つの口」 長崎・松前・対馬・薩摩

⓵長崎 長崎は幕府の直轄領であり、江戸時代初期には朱印船貿易の拠点の一つだった。1641年以降は、貿易の相手がオランダと中国に限定された。オランダ人は出島、中国 ...

江戸幕府(17世紀初~中)・外交貿易政策

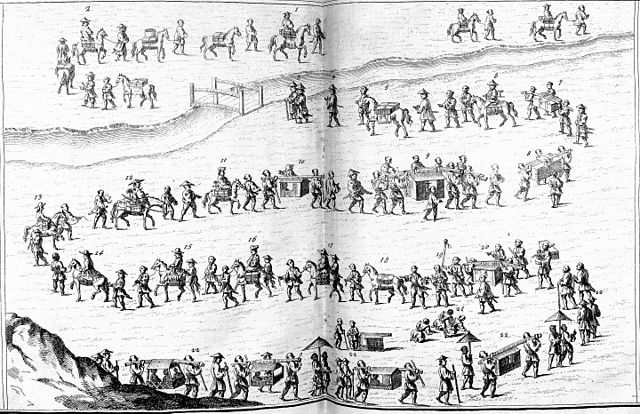

⓵朱印船貿易の時代 朱印船とは、海外渡航の許可証である朱印状をもった貿易船のことで、豊臣秀吉の時代から江戸時代初期まで活躍した。 朱印船の主な行先は、東南アジア ...

江戸時代 農村の統制・百姓の税負担

1.領主が領地ごとに賦課するもの ①年貢=本途物成(ほんともとなり) 田畑にかかる税。石高の40~50%を納めることが村全体の責任とされた。(四公六民、五公五民 ...

頼朝、奥州平定 頼朝による東国武士政権が確立 1189年

1189年、源頼朝が奥州平泉の藤原泰衡を征伐した戦い。 頼朝に追われることになった義経は、かつて預けられていた奥州平泉の藤原秀衡の元に身を寄せた。頼朝との全面戦 ...

御家人 鎌倉時代

将軍と主従関係を結んだ武士のこと。家人(武士)に尊称の御を付けたもの。 鎌倉時代の文献に「御家人とは、中略~開発領主として、武家御下文(おんくだしぶみ)を賜る人 ...

源頼朝、守護・地頭任命権獲得 鎌倉幕府成立 1185年

頼朝から圧力を受けた後白河法皇が、「守護・地頭」を任命する権利を源頼朝に認めた。 1185年、壇の浦の戦いで平氏が滅亡すると、後白河法皇は源義経からの要請により ...

大日本帝国憲法の発布 1889年

大日本帝国憲法は、1889(明治22)年2月11日、欽定憲法として発布され、翌1890(明治23)年11月29日に施行された。 政府は、明治十四年の政変の際に憲 ...

北部仏印進駐 南部仏印進駐 1940年

仏印とはフランス領インドシナ、現在のベトナムのこと。 北部仏印進駐 日中戦争で激しく戦う中国に、アメリカ、イギリスなどが大量の物資を送り、支援をしていた。4つあ ...