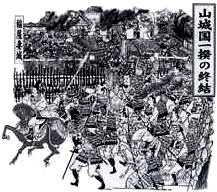

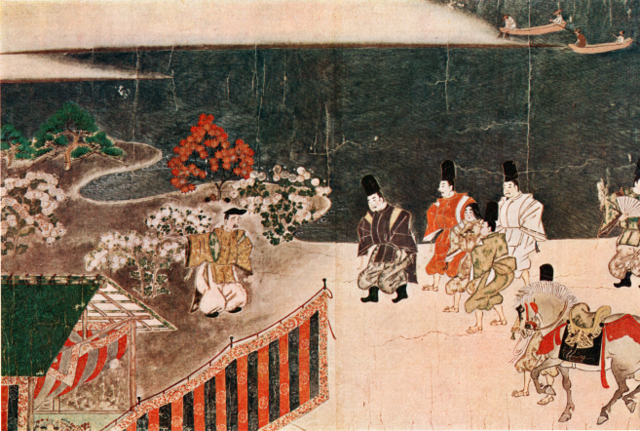

山城の国一揆 一揆指導者による自治支配を確立 1485年

1485年12月、南山城で地侍・名主を中心に一般農民が加わって起こした一揆。 1467年に始まった応仁の乱は1477年に終息していたが、南山城では、なお畠山政長 ...

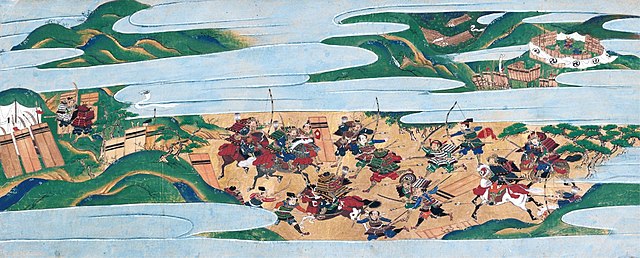

応仁の乱 守護大名の没落と戦国大名の誕生 1467-1477年

室町時代中期の1467年京都で発生し、1477年までの約11年間にわたって継続した内乱。 応仁の乱の直接の原因は、足利将軍家の継嗣問題と、ともに管領家である斯波 ...

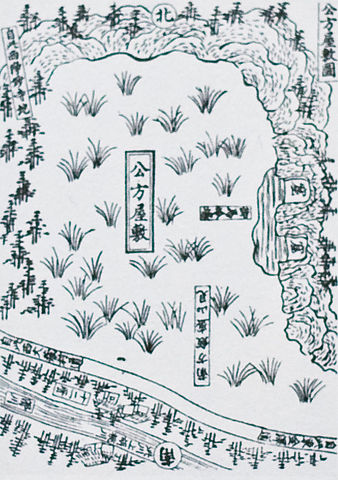

堀越公方 足利政知 1458年

鎌倉公方足利成氏が幕府に背き古河へ移ると、関東管領上杉氏は、成氏に対抗するために幕府に新たな鎌倉公方の下向を求めた。 そこで将軍足利義政は、1458年、新公方と ...

鎌倉公方足利成氏が、古河に移る(古河公方)

永享の乱で鎌倉公方足利持氏は自殺し鎌倉府は滅亡したが、関東管領上杉氏は1449年、幕府に請うて持氏の子成氏を鎌倉に迎えた。 しかし1454年、成氏は関東管領上杉 ...

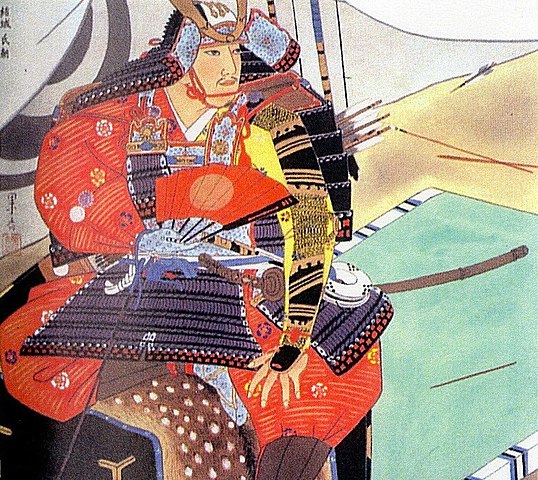

嘉吉の変 赤松満祐、将軍足利義教を暗殺 1441年

1441年、赤松満祐が室町幕府6代将軍足利義教を暗殺した事件。 室町幕府創設以来の功臣だった赤松は、将軍足利義教に疎んじられたのに反発し、義教を自邸に招いて謀殺 ...

結城合戦 結城氏朝 1440年

1440年から翌年にかけて、下総の結城氏朝が永享の乱(1438~39)で敗死した鎌倉公方足利持氏の遺子を擁して室町幕府と上杉氏に抗した戦い。 永享の乱で実権を握 ...

永享の乱 足利持氏、室町幕府に背く 1438年

1438年から翌年にかけ、鎌倉公方足利持氏が室町幕府に背いた事件。 幕府と鎌倉府、すなわち将軍家と鎌倉公方の関係は両府の成立以来、必ずしも良好とはいえなかった。 ...

正長の徳政一揆 畿内諸国で徳政を求める土民の一揆 1428年

1428年8月の近江に始まり、京都、奈良さらに畿内諸国へと広がった、徳政を求める土民の一揆。以後、各地で蜂起する大規模な徳政一揆の先駆けとなった。 酒屋、土倉な ...

応永の外寇 朝鮮軍による対馬攻撃 1419年

応永の外寇は、1419年に起こった朝鮮の軍隊による対馬攻撃をいう。乱の鎮静後、朝鮮と対馬宗氏は断交したが、倭寇の活動は下火となった。 この事件の背景には、14世 ...

上杉禅秀の乱 鎌倉公方足利持氏への反乱 1416年

1416年から翌年にかけて犬懸上杉氏の上杉氏憲(法名禅秀)が鎌倉公方足利持氏に対して起こした乱。 禅秀は関東管領の職にあったが、禅秀の家人の領地を持氏が没収した ...